Naruto y Boruto: héroes, batallas y legado

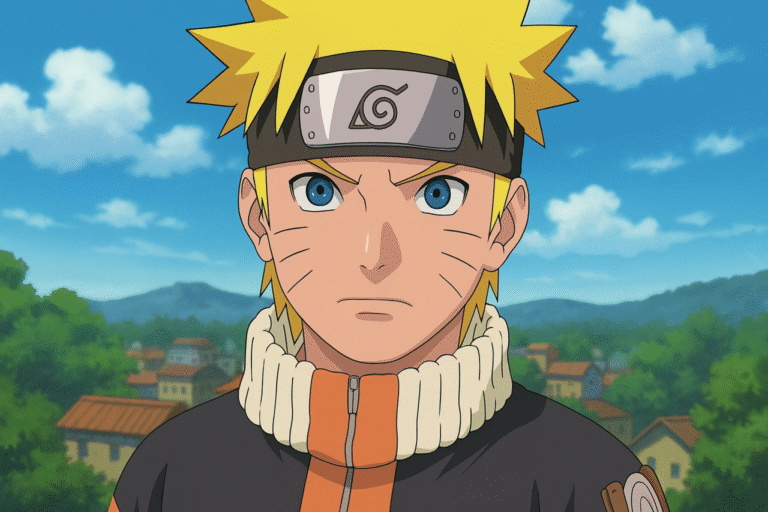

¿Recuerdas la primera vez que vimos a Naruto robar el pergamino prohibido y aprender el “Kage Bunshin no Jutsu”? Ese instante definió lo que sería su camino: un chico que hacía tonterías para ser visto, pero que en el fondo solo quería cariño. Esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva de toda una generación de fans.

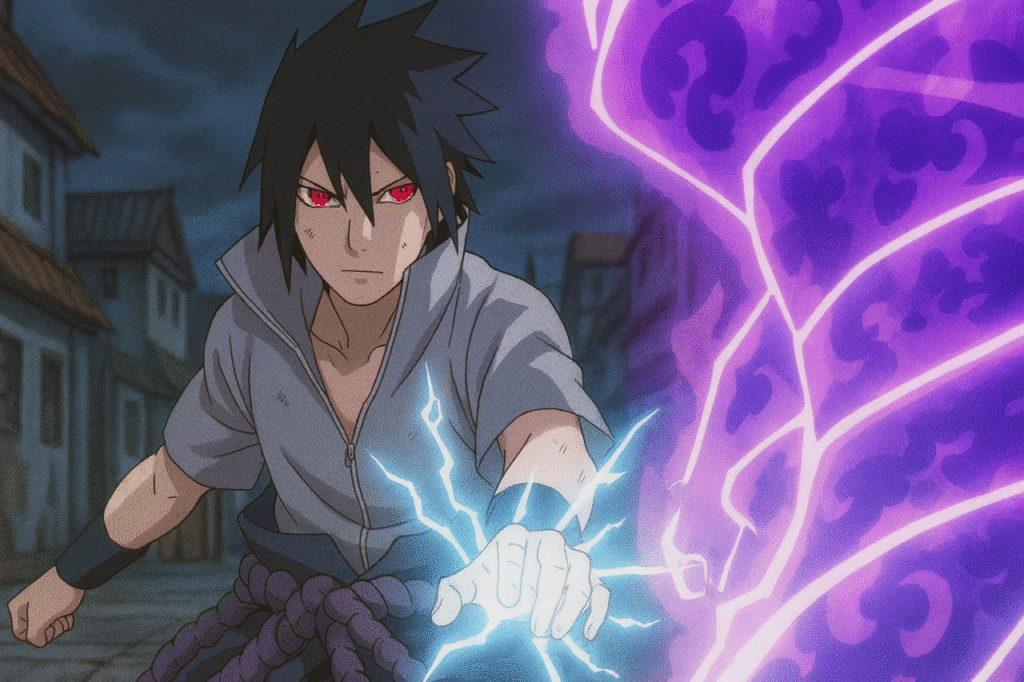

A lo que me enganchó de verdad no fueron solo los golpes ni los poderes brillantes. Claro, ver a Naruto lanzar un Rasengan o a Sasuke clavar su Chidori era brutal, pero lo que más me tocaba era lo que había detrás. Naruto cargando con el vacío de no tener a nadie; Sasuke, obsesionado hasta la locura por vengar a su hermano; Sakura, siempre intentando demostrar que valía algo más que ser “la del medio”. Eran ninjas, sí, pero en el fondo hablaban de miedos muy humanos. Y quizás por eso nos dolía tanto verlos caer y nos alegraba tanto verlos levantarse.

¿Y qué decir de los Exámenes Chūnin? Ese arco fue un antes y un después: la pelea de Rock Lee contra Gaara todavía es de las más comentadas, no solo por el despliegue físico de Lee, sino por el shock de ver cómo Gaara podía ser tan despiadado. Fue ahí donde comprendimos que este anime no iba a tratar a los personajes como simples “niños guerreros”, sino como seres con destinos crueles.

Cuando Boruto apareció, la reacción fue… mixta. Por un lado, la emoción de ver a Naruto convertido en Hokage, cumpliendo su sueño. Por otro, la sensación de que era imposible alcanzar la intensidad de la historia original. El episodio del examen de Boruto, donde usa herramientas ninja prohibidas y es descalificado frente a todos, fue un golpe de realidad: no basta con ser “hijo de”, hay que ganarse cada victoria. Esa comparación con Naruto es inevitable, y quizás injusta, pero define la esencia del legado.

Naruto: de la soledad al vínculo

Naruto es, esencialmente, la historia de un niño que no tenía nada y lo apostó todo a sus vínculos. Lo curioso es que su mayor enemigo no era Orochimaru ni Pain, sino la indiferencia de su propia aldea. Ese dolor silencioso era peor que cualquier kunai. Y lo superó con obstinación y risas nerviosas.

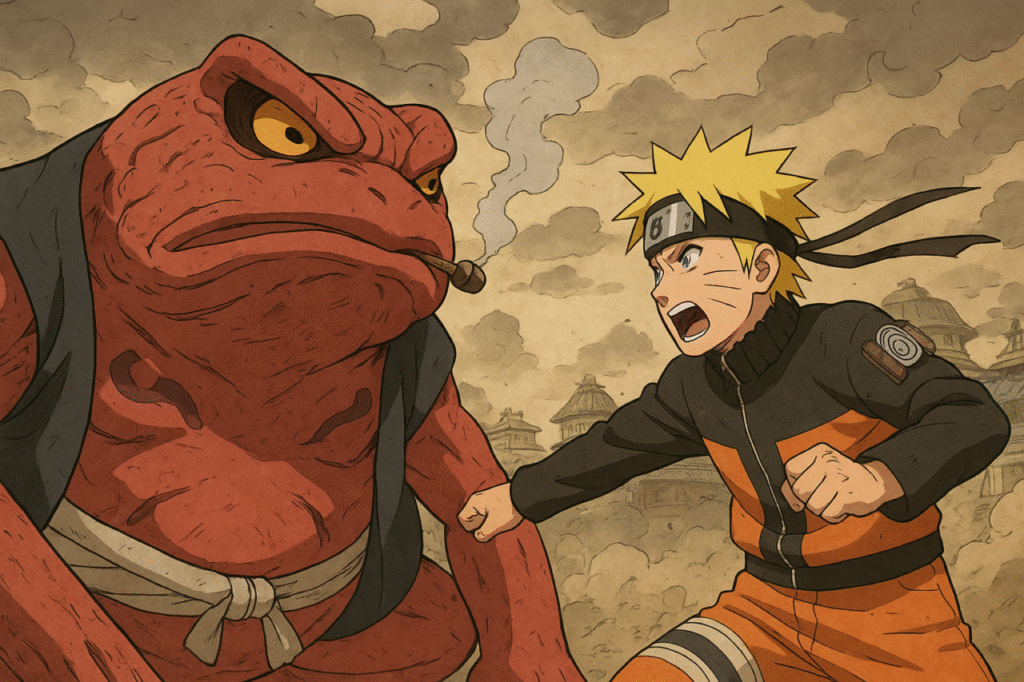

Uno de los momentos que más me marcaron fue la batalla contra Gaara en Konoha, cuando invoca a Gamabunta por primera vez. Dos personajes rotos, dos huérfanos de amor. Naruto le grita que entiende su sufrimiento y, en ese instante, no es un combate, es un espejo. Esa crudeza fue lo que convirtió a Naruto en algo más que “otro shonen de peleas”.

Luego vinieron los Akatsuki. Y qué villanos. La captura de Gaara, el sacrificio de Chiyo, la tragedia de Nagato… Cada arco era más desgarrador que el anterior. Pain, en particular, dejó una cicatriz: la destrucción de Konoha fue tan brutal que aún hoy muchos fans la consideran el clímax emocional de toda la saga. Y cuando Naruto eligió la compasión en vez de la venganza, abrazando las palabras de Jiraiya, demostró que ya no era el niño solitario: era un líder en construcción.

El viaje de Naruto es largo, lleno de pérdidas (Jiraiya cayendo contra Pain, todavía siento ese vacío) y victorias épicas como la Cuarta Guerra Ninja, donde por fin se reconcilia con Kurama. Pero si algo define su evolución es la capacidad de transformar enemigos en aliados: de Zabuza a Kurama mismo. Esa habilidad de cambiar corazones fue tan importante como cualquier Rasenshuriken.

Boruto: heredar un mundo distinto

Boruto nace en un contexto radicalmente distinto. Mientras que Naruto tuvo que conquistar su lugar desde la nada, Boruto carga con el peso de un apellido gigante. No lucha por sobrevivir: lucha contra la sombra de su padre. Y eso, sorprendentemente, lo vuelve cercano. ¿Quién no ha sentido alguna vez que vive bajo expectativas imposibles?

La Aldea de la Hoja ya no es la misma. Avanza con tecnología, trenes eléctricos, pantallas, videojuegos. El contraste es brutal si lo comparas con la época de Naruto, donde un pergamino era casi lo más “high tech”. Ese cambio divide a los fans: algunos lo ven como evolución natural, otros como una pérdida de esencia. Yo estoy en medio: sí, echo de menos las batallas más crudas, pero me fascina ver cómo el mundo ninja también se moderniza.

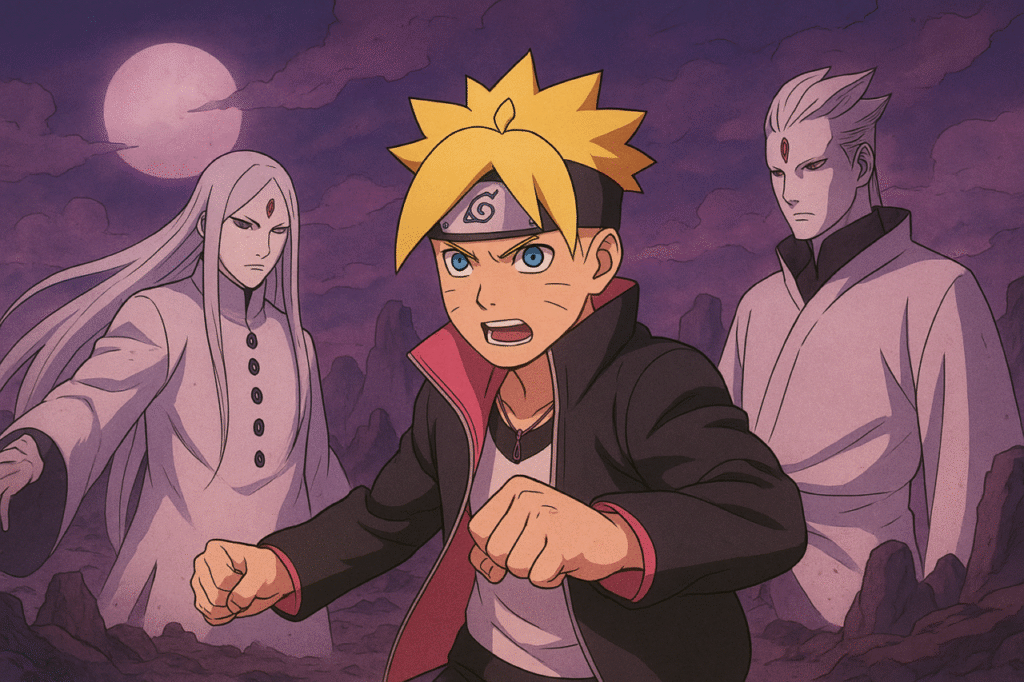

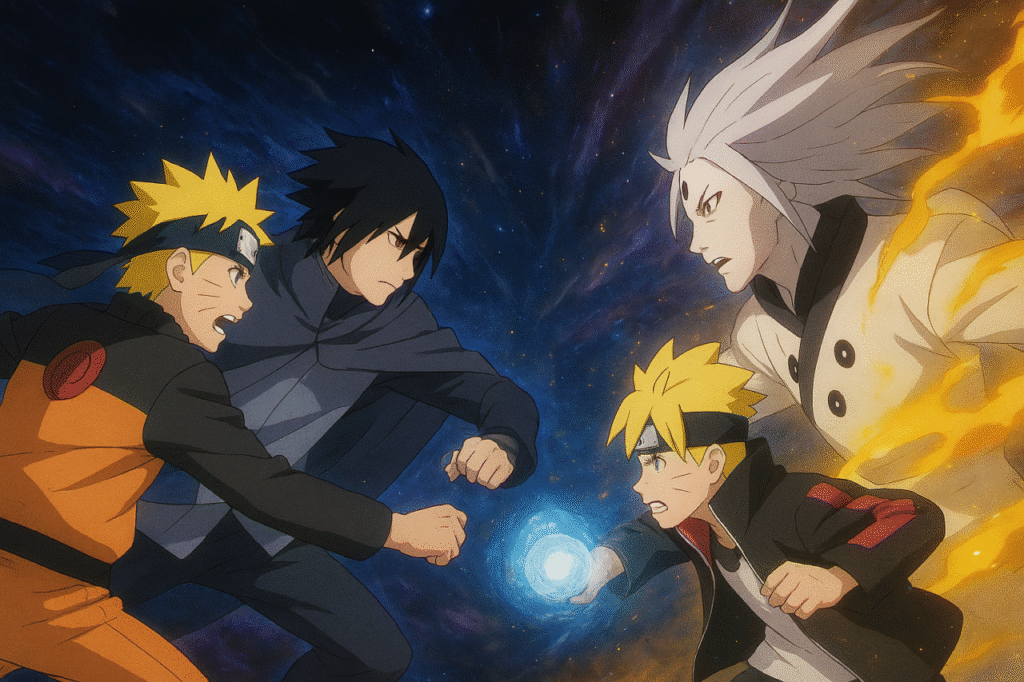

En Boruto los enemigos son más ambiguos. El clan Ōtsutsuki, con personajes como Momoshiki y Isshiki, representan un reto distinto, más cósmico que terrenal. El combate de Naruto y Sasuke contra Momoshiki, con Boruto dando el golpe final, fue un momento clave que nos recordó la fuerza de las generaciones trabajando juntas. Pero al mismo tiempo dejó claro que Boruto no iba a tener la misma narrativa íntima: aquí hablamos de dioses y dimensiones.

Lo mejor de Boruto, sin embargo, es cuando se permite bajar el ritmo y explorar relaciones. Su amistad con Sarada, que aspira a ser Hokage, y Mitsuki, el hijo “creado” por Orochimaru, tiene la frescura que muchos buscábamos. El arco de Kawaki, en el que vemos cómo un chico destrozado encuentra en Naruto una figura paterna, es probablemente lo más emocionante de la nueva saga. Ahí es cuando recuerdo por qué sigo enganchado: porque, en medio de todo, aún late ese espíritu de vínculos y crecimiento que nos enamoró en Naruto.

Personajes inolvidables y conexiones entre generaciones

¿Qué sería de esta saga sin sus personajes? El corazón de todo. En Naruto, vimos crecer a Hinata, que pasó de ser una chica tímida a una mujer capaz de enfrentarse al mismísimo Pain por amor. Y sí, lloramos cuando confesó sus sentimientos en plena batalla. También vimos cómo Shikamaru, aquel chico que solo quería dormir, se convirtió en el estratega clave de la aldea tras la muerte de Asuma. Ese crecimiento personal es lo que le dio alma al anime.

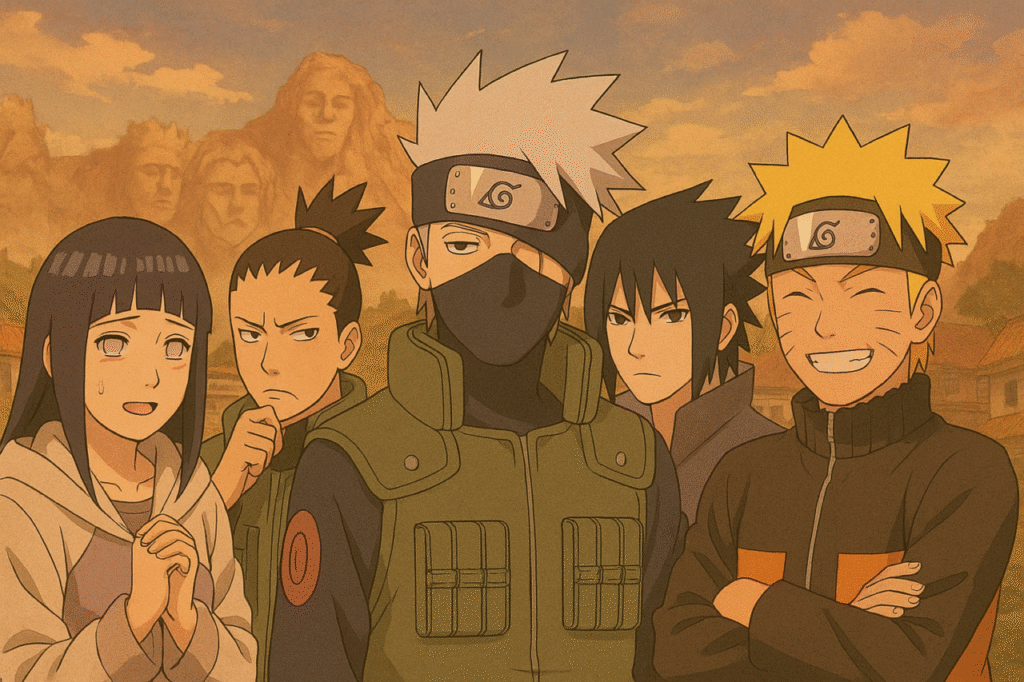

Kakashi, el eterno maestro cansado, terminó siendo Hokage. Sasuke, después de destruir medio mundo, encontró una redención a medias que todavía divide opiniones. Y Naruto, por fin, cumplió su sueño de ser Hokage. Cada uno cerró un ciclo que nos acompañó durante años.

En Boruto, esa herencia continúa. Sarada, hija de Sasuke y Sakura, no solo hereda el Sharingan, sino la ambición de superar a su padre y el deseo de proteger de su madre. Mitsuki, creado como un experimento de Orochimaru, busca desesperadamente definir su propia identidad (y eso resuena demasiado en una generación que se pregunta quién quiere ser). Kawaki, marcado por los abusos del clan Kara, refleja un trauma tan real que duele verlo. Y claro, Boruto, que se rebela contra la figura de su padre, pero en el fondo lo admira más de lo que admite. Ese choque padre-hijo es el motor emocional de la serie.

Algo que me encanta es cómo los creadores no olvidan el pasado. Los guiños son constantes: desde la foto del equipo original de Naruto en la oficina del Hokage, hasta las apariciones de viejos compañeros como Konohamaru, ahora sensei. Es como si nos recordaran que las historias no desaparecen, simplemente se transforman. Y ahí radica la fuerza de esta saga: en el puente entre generaciones. Los veteranos seguimos viendo a nuestros héroes, los nuevos encuentran a los suyos. Todos ganamos.

El legado de los maestros

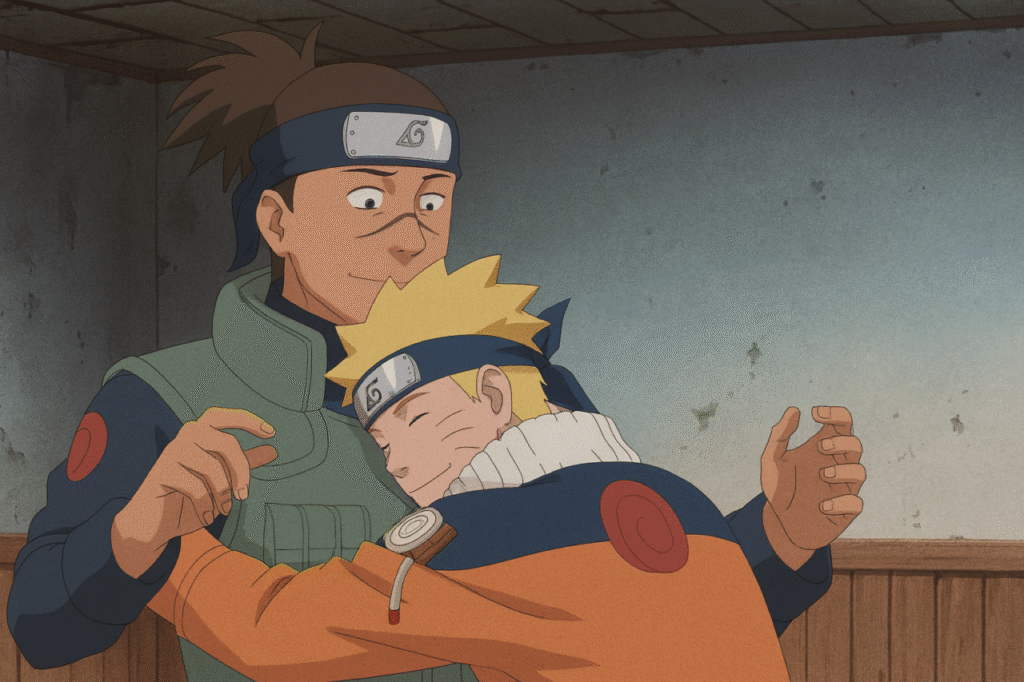

Si hay algo que nunca se nos olvida al hablar de Naruto son sus maestros. Iruka fue el primero que vio en él algo más que al niño del zorro; esa escena en la que lo abraza después del ataque de Mizuki todavía me arranca lágrimas. Luego llegó Jiraiya, el “pervertido” más sabio de todos, que no solo le enseñó el Rasengan, sino lo más importante: a creer en sí mismo. ¿Quién no sintió que perdía a un abuelo cuando cayó contra Pain? Fue uno de esos golpes que marcan.

Kakashi, con su eterna mirada cansada, es otro pilar imposible de olvidar. Lo vimos cargar con el peso del pasado, perder a sus compañeros y aun así convertirse en guía. Sus lecciones, más allá de los jutsus, eran filosóficas: “los que rompen las reglas son escoria, pero los que abandonan a sus amigos son peor que escoria”. Y en Boruto, ese eco de los maestros sigue vivo. Konohamaru, antes el niño pesado que idolatraba a Naruto, ahora es líder de un equipo. Es como un ciclo que nunca se detiene, que pasa de generación en generación.

Batallas que nos dejaron sin aliento

Si algo caracteriza a esta saga son las peleas que se quedan grabadas en la memoria. ¿Cómo olvidar la primera vez que Naruto y Sasuke se enfrentaron en el Valle del Fin? Ese choque de Rasengan contra Chidori es ya un símbolo del anime en general. Años después, volveríamos al mismo lugar para la batalla final, con ambos exhaustos, perdiendo un brazo cada uno… pura poesía visual y emocional.

En Boruto también hemos tenido combates espectaculares. La pelea contra Momoshiki es quizá la más comentada: ver a Naruto y Sasuke luchando codo a codo otra vez, dándolo todo, fue un regalo para los fans veteranos. Y cuando Boruto lanzó el Rasengan invisible para terminar la batalla, fue como un pase de antorcha. Ese momento nos recordó que, aunque las historias cambien, la esencia sigue siendo la misma: peleas que no solo muestran fuerza, sino decisiones de vida o muerte, orgullo y herencia.

Momentos polémicos y debates eternos

Vale, hablemos claro: Naruto y Boruto no están exentos de decisiones cuestionables. ¿La muerte de Neji durante la Cuarta Guerra Ninja? Para mí fue casi un sacrilegio. Sentí que su sacrificio estuvo forzado, un recurso fácil para darle dramatismo. Y lo peor: nunca le dieron el cierre que merecía. (Sí, lo dije). ¿Y qué hay de Sasuke? Su redención tras la batalla final contra Naruto fue poderosa, pero muchos pensamos que fue demasiado rápida. ¿De verdad bastó con un solo puñetazo compartido para borrar tanto dolor?

En Boruto, la polémica gira en torno a los power-ups. El “Karma” de Boruto y Kawaki, por ejemplo, introdujo un nivel de poder que rompió la escala demasiado pronto. ¿Dónde quedó la tensión de un combate estratégico como el de Shikamaru contra Hidan? Aquí a veces parece que todo se resuelve con modos divinos y portales dimensionales. Hay quien extraña la creatividad de los primeros jutsus y la sensación de que cualquier error podía costar la vida.

El fandom se divide en cada decisión: el ritmo del manga, los rellenos del anime, la importancia de ciertos personajes (¿por qué tanto foco en Kawaki y tan poco en Sarada?). ¿Es injusto? Sí y no. Al fin y al cabo, este universo nos importa tanto que cualquier detalle se siente personal. Y quizás ahí está la clave: seguimos discutiendo porque nos sigue doliendo, emocionando, atrapando. Eso no lo logran todas las sagas.

El eco de una generación

Cuando pienso en Naruto y Boruto, no los veo como historias separadas, sino como capítulos distintos de una misma vida. La nuestra. Porque crecimos viendo cómo un niño solitario alcanzaba sus sueños en el Valle del Fin, y ahora vemos cómo su hijo se enfrenta a un mundo nuevo, con enemigos que trascienden la lógica de clanes y rivalidades personales. Y ese espejo nos devuelve preguntas incómodas: ¿qué hemos heredado de los que vinieron antes? ¿qué legado construiremos?

No todo es perfecto, y está bien. La saga ha cometido errores, ha tomado giros extraños. Pero incluso en sus fallos, sigue siendo una conversación viva. A veces con nostalgia (ese primer “Rasengan”), a veces con crítica feroz (el abuso de modos divinos), siempre con pasión. Eso es lo que la mantiene en el corazón de millones.

Quizás dentro de unos años, cuando hablemos de Boruto con la misma melancolía con la que hoy recordamos a Naruto, nos demos cuenta de que el verdadero poder de esta historia nunca estuvo en el chakra ni en los combates espectaculares. Estuvo en enseñarnos que, pase lo que pase, los lazos importan más que cualquier victoria.

Y dime tú: ¿no es ese el mejor legado que puede dejarnos una saga?